岡山ハッケンジャー (岡山県)

毎年恒例の「どんぐりクッキー」を焼く時に、今回は縄文時代のスタイルで「石」の道具を使ってみよう、ということになり、川原に石を探しに出かけた。

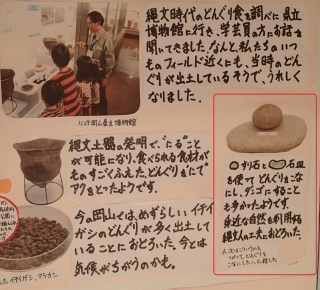

昨年の「壁新聞」で「どんぐり」をテーマに書いた時、縄文人が「すり石」「石皿」という道具を使ったことを調べていたので、それにあった石を探してきた。(※2枚目の写真は、昨年の「壁新聞」の一部)

良さそうな石をいくつか拾ってきて、タワシで洗い、念のため、熱湯で煮沸消毒した。

「すり石」「石皿」にぴったりの石を見つけるのは、かなり骨が折れた。最初は使えそうな石を手に取るだけでも大変で、ヘトヘトになった。

ただ、1時間くらいして目がなれてくると、次第にコツがつかめてきた。川原にある無数の石のなかから、使えそうな石に、さっと手が伸びるようになった。

昔の人は、自然の素材を見る眼がきたえられていたのだろう、と話し合って感心した。

「石皿」は、ゆるやかな「くぼみ」が必要で、なかなかぴったりのものがなかった。

また、カクカク角ばった石は、たぶん、まんべんなくどんぐりをつぶすことが出来ないだろう、と予測を立てて拾わなかった。どうしても小さな死角が出来て、ツブが残るだろうと考えたからです。

また、石の形だけでなく、石の質も大切だ。試しに石同士をすり合せてみると、ボロボロくずれるものや、石の粉がでるものがある。これでは粉に石つぶが混ざってしまうので使えない。

また、「すり石」と「石皿」はペアで組み合わせて使うので、1個ではだめだ。ちょうどいいペアの石がないと使えない。

また、実際にどんぐりをつぶしてみると、石のサイズや、手にもつ部分の形も重要だと分かる。手でにぎる部分の形が悪いと、すりつぶす時に力が入らず、うまく粉にならない。

こういったことは現場で実際に試してみて分かってくる。

石を探しながら河原でいくつかの生きものに出会った。

石をめくると、同じ種類のゴミムシがいくつか見つかった。

あとで専門家の方から、河原の普通種・ノグチアオゴミムシだと教わった。石の下が少し湿った場所で見つかった。

また、河原ちかくの(舗装されていない)道で、トノサマバッタ、マダラバッタ、ヒナバッタが見つかった。道路わきには背の低い草が広く生えていた。

トンボでは、マユタテアカネがいた。赤トンボの仲間では、もっともよく見られる気がする。

ツバメの初認について

ツバメの初認について

岡山ハッケンジャー(岡山県)

スナメリについて考えたこと

スナメリについて考えたこと

岡山ハッケンジャー(岡山県)

希少種クロツラヘラサギの個性的なくちばしに感動

希少種クロツラヘラサギの個性的なくちばしに感動

岡山ハッケンジャー(岡山県)

夜の大都会東京を体感したよ

夜の大都会東京を体感したよ

岡山ハッケンジャー(岡山県)